Oltre l’omertà: il dovere di parola (di Monica Brogi)

Lettera pubblica al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

"OLTRE L’OMERTÀ: IL DOVERE DI PAROLA"

Alla cortese attenzione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi,

alla comunità professionale di cui faccio parte.

SALVE COLLEGHE E COLLEGHI,

mi chiamo Monica Brogi, psicologa dal 1997, psicoterapeuta e psicodrammatista, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana.

Ho scelto questa professione con la profonda convinzione che rappresenti uno spazio di ascolto, compassione e reciprocità. Un luogo in cui accogliere la meraviglia delle storie, l’immaginazione, la vitalità — e anche il caos, inteso come origine del nuovo.

IL DUBBIO: RESTARE O USCIRE?

Negli ultimi anni ho riflettuto a lungo sul mio rapporto con l’Ordine degli Psicologi.

Oggi, con dolore ma anche con lucidità, mi interrogo sul senso del restare iscritta a un’istituzione

che sento sempre meno come una casa.

Uscire o restare?

IL PRIMO STRAPPO: LA SOSPENSIONE

Il primo segnale di distacco è arrivato durante la gestione della pandemia da COVID-19, con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Sono stata sospesa dall’esercizio della professione per non aver aderito a tale obbligo.

Come scrivevo nella mia prima lettera pubblica al CNOP, Il codice tradito, questa esperienza ha rappresentato per me una frattura profonda.

Non contesto la legittimità delle norme dello Stato, né la necessità per l’Ordine di attenervisi.

Ciò che mi ha ferita è stato il modo in cui l’Ordine ha scelto di affrontare tutto questo: escludendo, invece di aprirsi al dialogo.

Ha ignorato la complessità umana, non ha tutelato la libertà, né la coscienza individuale e sociale.

Come è accaduto a me, è accaduto a molti colleghi: sospesi, silenziati, ignorati. Ridotti a numeri, a corpi da regolare.

LA VOCE DEL DISSENSO

Eccomi di nuovo, con una seconda lettera pubblica.

Non per alimentare polemiche, ma per senso di responsabilità.

Ecco alcuni punti su cui sento il dovere di dissentire.

UNA NARRAZIONE DEL MALSERVO

Dissento dalla narrazione proposta — troppo spesso — dall’Ordine attraverso i suoi canali ufficiali.

Ogni comunicato sembra seguire un copione fisso, scandito da parole come: ansia, stress, solitudine, depressione, disconnessione, tentativi di suicidio, suicidi, dipendenze, crisi climatica, emergenze.

Una lunga lista di malesseri che si presentano come diagnosi implicite e che, puntualmente, si conclude con l’invito a rivolgersi a uno psicologo.

Quale immagine della psicologia — e, soprattutto, dell’essere umano — emerge da questa costante esposizione al disagio?

La continua introduzione di nuove etichette diagnostiche e allarmi finisce per frammentare l’esperienza soggettiva, trasformando vissuti esistenziali in disturbi da trattare.

Una narrazione che, invece di accogliere l’unicità del sentire, lo riduce a schema: lo codifica, lo incasella. Una narrazione che male serve, che serve male.

Dov’è la promozione della vitalità, della creatività, della meraviglia, della gioia, della bellezza delle

relazioni? Dove trova voce il canto della rinascita, dell’intuizione, dell’immaginazione?

La psicologia che amo non è soltanto ascolto del dolore — che è sacrosanto — ma ascolto della vita che resiste, che pulsa sotto le macerie del trauma. Proprio lì si accende il thauma: quello stupore profondo che ci sorprende, quella scintilla che fa spalancare gli occhi e ci muove, aprendoci a un senso nuovo.

Eppure, nel linguaggio ufficiale, sembra che il trauma abbia preso tutta la scena, lasciando nell’ombra la meraviglia e la tensione creativa.

Un segnale evidente è l’uso quasi automatico dell’etichetta PTSD-Post-Traumatic Stress Disorder: come se lo sguardo si fosse fissato solo sulla frattura, dimenticando la vertigine generativa.

Certo! Il trauma — a differenza del tremore dell’anima — si presta più facilmente a protocolli,

corsi, accreditamenti, dinamiche di profitto e interessi sociopolitici e culturali.

CONTRO L’ADDOMESTICAMENTO DEL SAPERE

La formazione del malservo

Dissento dalla politica impositiva degli ECM, che percepisco come uno strumento di controllo burocratico, economico, politico e sociale — non come un vero veicolo di apprendimento significativo, né tantomeno di risveglio interiore e culturale.

Mi formo costantemente, da sempre.

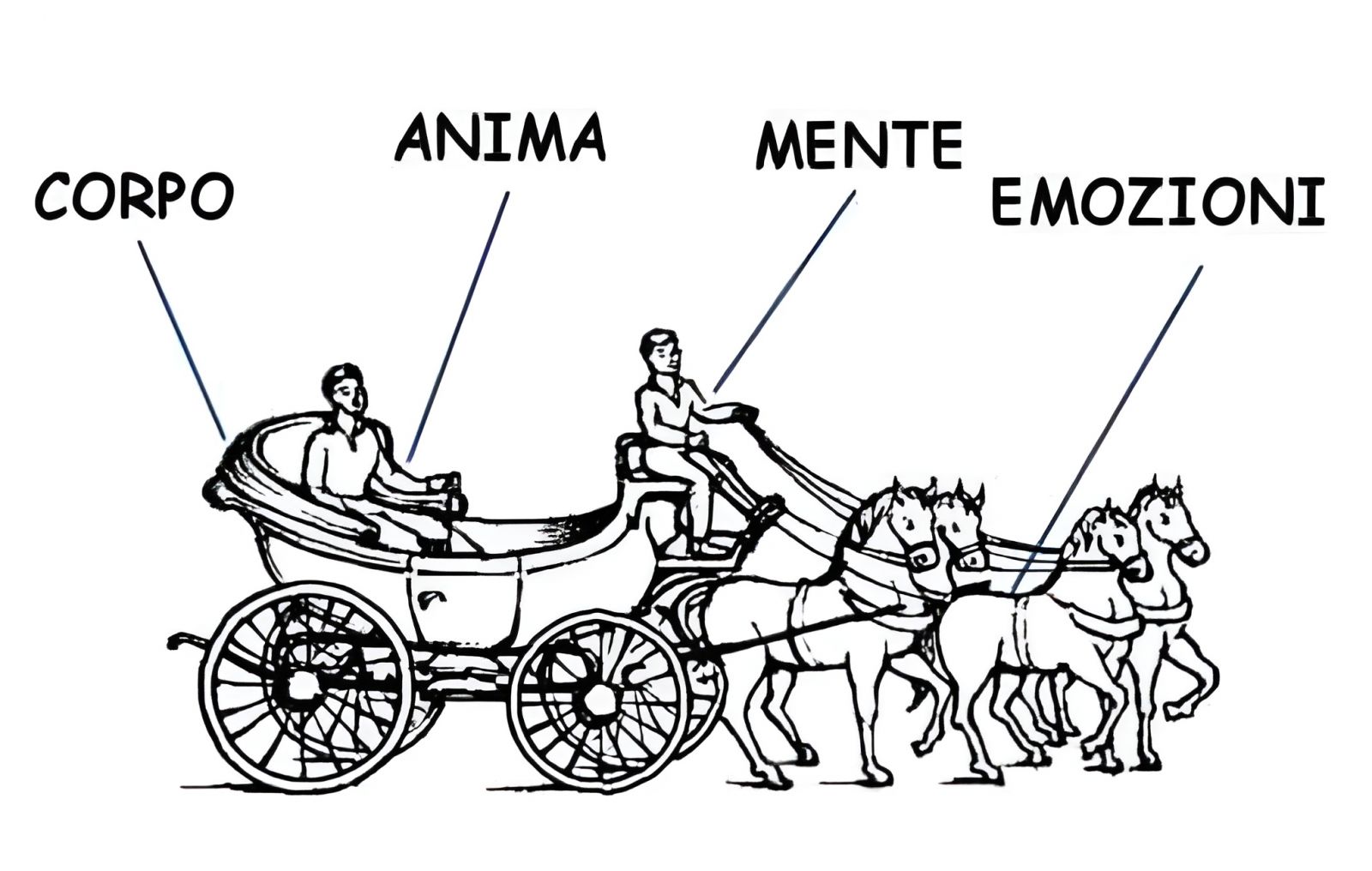

Lo faccio in modo ampio e profondo, attraverso esperienze che nutrono l’essere nella sua interezza: percorsi corporei, pratiche creative, esperienze spirituali, immersioni nella natura, relazioni trasformative, letture e scrittura (ho pubblicato cinque libri e attualmente sto lavorando a tre nuove opere), percorsi terapeutici, due scuole quadriennali di formazione, un master, scuole parallele di medicina tradizionale cinese, riflessologia plantare, una formazione in artiterapie (danza, teatro, scrittura creativa), esperienze di ascolto, poesia e canto “su strada”, in dialogo con la gente.

Per me la formazione è un movimento vitale e continuo, che coinvolge il tutto, che abita l’incertezza e l’intuizione, e che non può essere ridotto a una somma di crediti da accumulare.

Oltretutto… sfogliando l’elenco dei corsi ECM, trovo — troppo spesso anche in questo caso — un linguaggio allarmistico: emergenza, disturbo, trauma, burnout, disconnessione, diagnosi precoce, deficit, disadattamento, rischio, stress, linee guida, protocolli.

Poi… un’intera sezione dedicata ai bambini (povere creature), attraversata da parole come:

dislessia, disortografia, discalculia, disturbo dell’attenzione, iperattività, difficoltà di regolazione emotiva, compromissione delle funzioni esecutive.

Il tutto confezionato come urgenza clinica, tra allarmi, prevenzione e interventi precoci.

Una formazione che male serve, perché produce una psicologia rigida, inquadrata, asettica, vincolata a protocolli, classificazioni, griglie di valutazione, standardizzazioni.

SUPERVISIONI “GIUDICI”

Dissento dalle supervisioni “giudici”.

Spazi che dovrebbero essere luoghi di apertura, sostegno e riflessione si trasformano, troppo spesso, in circuiti giudicanti e normativi — e, non di rado, in rilevanti fonti di profitto — dove si smarrisce la dimensione umana del lavoro clinico.

Talvolta si assiste a una sottile — o perfino esplicita — violazione della privacy dei pazienti; e a una supervisione che si trasforma in un’indagine: si scava con insistenza nella storia personale del terapeuta supervisionato, e parallelamente si rincorre con ansia il “nodo” del paziente, come se ogni complessità dovesse essere forzatamente tradotta in origine, causa, trauma. Un approccio che toglie respiro e distorce il senso stesso del lavoro clinico.

Così si entra in una logica conformante, rischiando di trasformare il supervisore in una sorta di “guaritore del terapeuta”, sempre più simile a un funzionario disciplinare: seduto alla scrivania del “giudice dell’anima”, intento a catalogare più che ad ascoltare, a correggere più che ad accogliere, a tradurre il linguaggio profondo dell’esperienza in tecnicismi e schemi valutativi.

LA PROFESSIONE IN SALDO

Dissento dal silenzio inquietante che circonda la deriva economica e commerciale che sta attraversando la nostra professione.

Mi riferisco in particolare alla proliferazione di piattaforme online che offrono sedute a costi fortemente ribassati per l’utenza — spesso intorno ai 49 euro, con punte al ribasso fino a 35 euro — riconoscendo ai professionisti compensi netti tra i 22 e i 26 euro a seduta.

Non è mia intenzione giudicare i colleghi che scelgono — o si trovano costretti — a lavorare in questi contesti. Sono ben consapevole delle difficoltà economiche e delle pressioni di mercato che spesso inducono a scelte non ideali.

Tuttavia, mi interrogo sul silenzio dell’Ordine di fronte a pratiche che rischiano di ledere profondamente la dignità della nostra professione.

Dove sono i presìdi deontologici chiamati a tutelare la professione?

Dov’è la difesa dell’equo compenso, essenziale per garantire qualità, rispetto e sostenibilità al nostro lavoro?

Chi interviene di fronte a dinamiche di mercato che spingono verso una competizione al ribasso?

Chi tutela quei professionisti che scelgono di mantenere tariffe in linea con la responsabilità assunta ogni giorno nei confronti dei propri pazienti?

Senza un pronunciamento istituzionale chiaro e una presa di posizione netta, il rischio è che la nostra professione venga progressivamente svuotata di senso, trasformandosi in un servizio “in saldo”.

È indispensabile che l’Ordine torni a farsi garante di un equilibrio etico, a tutela non solo dei diritti e della dignità dei professionisti, ma anche del bene primario dei pazienti.

IL BONUS CHE ESCLUDE

Dissento dalla gestione del Bonus Psicologi, che ha profondamente diviso la nostra comunità professionale e generato confusione anche nella popolazione.

Il bonus, infatti, è stato riservato esclusivamente agli psicoterapeuti — nonostante il nome fosse “Bonus Psicologo” — escludendo molti psicologi clinici e altri iscritti all’Ordine che, pur abilitati all’esercizio della professione, non sono specializzati in psicoterapia.

Questa esclusione va contro i principi fondamentali del nostro codice deontologico, che vieta ogni forma di discriminazione.

E’ grave che a praticarla sia proprio la nostra stessa istituzione, il nostro Ordine.

Non entro qui nel dettaglio dei limiti applicativi del bonus, che fonti ufficiali hanno già chiarito, ma voglio almeno porre l’attenzione su un punto: l’accesso al bonus, subordinato alla somministrazione di test clinici da fare agli utenti (i cui risultati confluiscono in studi statistici sulla popolazione), è un aspetto su cui interrogarci.

Collegare un incentivo economico alla raccolta di dati sui pazienti ritengo sia strumentalizzare la cura, riducendola a mezzo per fini statistici o amministrativi.

La nostra professione nasce per accompagnare, sostenere, ascoltare — non per mappare, schedare, sorvegliare.

La sofferenza non è un numero.

La relazione terapeutica non è un protocollo.

La cura non può diventare merce, né fonte di dati.

IL PARADOSSO DELL’INCLUSIONE

Dissento dal paradosso dell’inclusione rappresentato dal patrocinio del CNOP al Pride 2025.

Le parole espresse dal CNOP in merito al Pride sono state bellissime. I concetti condivisi affermano che “vivere ed esprimere la propria identità in modo autentico è un presupposto fondamentale per la salute psicologica, e che crescere in una comunità che non accetta, giudica ed esclude mina profondamente il senso di sé. È necessaria una società più equa, in cui ogni persona sia riconosciuta per la propria unicità e possa vivere con piena libertà e autenticità”.

Parole, ripeto, bellissime. Condivisibili. Profondamente necessarie.

Ma resta una domanda cruciale: come può un Ordine che proclama pubblicamente questi valori

fondamentali tacere — o peggio, sostenere — pratiche interne che, al contrario, escludono, discriminano e omologano?

Esprimo con forza il mio pieno sostegno ai diritti delle persone LGBTQIA+: credo fermamente che ogni individuo abbia il diritto di essere sé stesso, di esprimersi liberamente, di amare chi desidera, di scegliere e di vivere nella propria piena unicità.

Il mio dissenso non è rivolto a quei valori, ma al modo in cui l’Ordine esercita il proprio ruolo istituzionale. Un Ordine professionale non è un partito politico, né un movimento sociale e, nel momento in cui proclama valori inclusivi, non può al tempo stesso tollerare — o praticare — al proprio interno forme di esclusione e discriminazione altrettanto gravi.

E’ necessario che l’Ordine dimostri coerenza non solo nelle parole, ma nei fatti, tutelando una pluralità di voci, idee e percorsi — come dovrebbe fare ogni vera comunità professionale rispettosa e inclusiva.

OLTRE L’OMERTÀ: VERSO UN NUOVO IMPEGNO

Ci tengo a precisare che non metto in discussione l’integrità delle singole persone all’interno del CNOP: sono certa che vi siano colleghi animati da valori sani e principi profondi, che stimo e ringrazio.

Il problema, semmai, è la connivenza. Il silenzio. L’assenza di una presa di posizione chiara.

È qui che serve andare oltre l’omertà — con la parola che si fa impegno.

Scrivendo questa lettera mi sono chiesta:

Cosa sto chiedendo? Cosa desidero dall’Ordine? Sto proponendo qualcosa?

Mi sono resa conto che non ho nulla da chiedere — e forse neppure da proporre, almeno non nel senso tradizionale: non un tavolo, non una commissione, non un comitato.

Ho compreso che non posso cambiare un sistema che funziona secondo logiche che non mi appartengono.

Posso cambiare me stessa. Posso scegliere la mia posizione, il mio linguaggio, il mio modo di stare al mondo.

È questo il tempo del discernimento: capire cosa posso cambiare e cosa no.

Mi torna alla mente una preghiera semplice ma potente:

“Signore, concedimi la forza di accettare ciò che non posso cambiare,

il coraggio di cambiare ciò che posso,

e la saggezza per distinguere la differenza.”

Il mio nuovo impegno, oltre l’omertà, è questo: avere il coraggio di cambiare ciò che posso.

Agire nel mio piccolo, come il colibrì della leggenda:

quando la foresta prende fuoco, tutti gli animali fuggono.

Solo il colibrì torna e ritorna con una goccia d’acqua nel becco.

Gli altri lo deridono: “Ma cosa credi di fare?”

E lui risponde: “Faccio la mia parte.”

La mia parte è usare la parola.

Esprimere un dissenso consapevole. Assumere una posizione non connivente. Oltre l’omertà

DAL DILEMMA ALLA SCELTA

Questa lettera mi ha aiutata a rispondere alla domanda che l’apriva: restare o uscire dall’Ordine? Restare in un’istituzione che, col tempo, ha smesso di rappresentarmi?

Ho trovato la mia risposta.

Scelgo di restare, di parlare, di dissentire.

Lascio all’Ordine — com’è giusto — la LIBERTA’ DI SCELTA.

Se deciderà di richiamarmi o sospendermi per la mia libertà di coscienza, per il rifiuto degli ECM, o

per un pensiero non allineato, se ne farà carico.

E scelgo anche di non tradirmi.

Nella mia prima lettera, Il codice tradito, ho messo in luce una ferita profonda: un’istituzione che, pur dichiarando di proteggere, ascoltare e includere, ha invece tradito quei valori.

Quel dolore è ancora presente in questa seconda lettera al CNOP, ma non rimango nella posizione di chi si sente tradita.

Da qui nasce la responsabilità di parlare.

La parola non è solo un diritto, ma un dovere da esercitare con scienza e coscienza.

Oltre il silenzio e l’omertà, scelgo un nuovo impegno: restituire valore alla condivisione.

N.B.

A quanto pare, è già nato “Illo” Psicologo Intelligenza Artificiale.

Mi chiedo: cosa farà il mio Ordine in merito? Si muoverà? Prenderà posizione?

Staremo a vedere. Starò a vedere.

Intanto, in un panorama dove l’essere umano viene spesso ridotto a “caso clinico” o “pacchetto evolutivo” — tra molti professionisti autentici, competenti e profondamente umani, che accompagnano con rispetto e passione — proliferano figure di ogni tipo: medici specializzati più concentrati sulla malattia che sulla persona, psicologi, counselor, coach, terapeuti del trauma, facilitatori di consapevolezza, operatori olistici, sciamani spiritualisti da weekend, guaritori emozionali, esperti di crescita personale e di nuove matrici quantiche — tutti impegnati a trattare, guarire, trasformare, sbloccare, potenziare, integrare, risolvere, riconnettere, purificare, trasmutare, riprogrammare, crescere!

In questo gran circo di parole altisonanti, dove l’essere umano “in divenire” rischia di diventare materiale da trattare, forse ben venga il dottore e la dottoressa A.I.

Meglio una macchina che fa la macchina, piuttosto che un essere umano che si comporta come una

macchina: simulando empatia strategica e indossando la maschera impeccabile della cura performativa.

Che sia tu, A.I., il vero Deus ex Machina?

Non per risolvere la scena, ma per svelarne l’artificio.

Non per aggiustare la storia, ma per smascherare la finzione.

(Un promemoria dal teatro classico: a volte serve che una macchina cali dall’alto, per ricordarci che tutta quella scena… era già una messinscena.)

Con il diritto — e il dovere — di parola, sono contenta.

A disposizione,

Dott.ssa Monica Brogi

Matricola 4949 – OPT

www.artepoeticadellerelazioniumane.com - www.romanzidimonicabrogi.it

Licenza CC BY-NC-ND 4.0

.jpg)