In alcune antiche tribù africane, quando qualcuno uccideva un’altra persona, non veniva rinchiuso da nessuna parte, veniva invece consegnato alla famiglia della vittima, legato e immobilizzato dentro a un barca. Nel momento in cui la barca navigava nella parte più profonda del fiume, la famiglia doveva decidere se gettare l’assassino nel fiume o meno. Potevano scegliere di perdonare subito, ma se preferivano la punizione, allora lo gettavano nel fiume per farlo affogare. Quando questo succedeva, la famiglia aveva allora la seconda opportunità di perdonare, anche se con pochi secondi per decidere, prima che questi affogasse, ed erano proprio i bambini a chiedere che venisse salvato. Se in quel momento si gridava "Perdono!", uno dei membri si gettava nel fiume per salvarlo, e non si limitava semplicemente a tagliare le corde per salvarlo e tirarlo fuori dall’acqua, ma lo aiutava anche a salire sulla barca, per ricevere il perdono di tutta la famiglia. Questa antica pratica indigena garantiva una salute mentale ed emozionale nei membri della tribù, perché essi sapevano che vivere con il rancore significa vivere avvelenati, significa avere crepe sociali aperte come ferite sanguinanti, che prima o poi si manifesteranno come vendetta, punizione o tortura. Una distruzione assicurata e un peso che non lascia vivere. In queste tribù indigene non vi erano molti assassinati, poiché si agiva per mezzo del perdono. (fonte: "Uccidere o Perdonare? Punire o Riconciliare? Due tipi di epifania che conducono a diversi tipi di vita", di Alberto José Varela")

In alcune antiche tribù africane, quando qualcuno uccideva un’altra persona, non veniva rinchiuso da nessuna parte, veniva invece consegnato alla famiglia della vittima, legato e immobilizzato dentro a un barca. Nel momento in cui la barca navigava nella parte più profonda del fiume, la famiglia doveva decidere se gettare l’assassino nel fiume o meno. Potevano scegliere di perdonare subito, ma se preferivano la punizione, allora lo gettavano nel fiume per farlo affogare. Quando questo succedeva, la famiglia aveva allora la seconda opportunità di perdonare, anche se con pochi secondi per decidere, prima che questi affogasse, ed erano proprio i bambini a chiedere che venisse salvato. Se in quel momento si gridava "Perdono!", uno dei membri si gettava nel fiume per salvarlo, e non si limitava semplicemente a tagliare le corde per salvarlo e tirarlo fuori dall’acqua, ma lo aiutava anche a salire sulla barca, per ricevere il perdono di tutta la famiglia. Questa antica pratica indigena garantiva una salute mentale ed emozionale nei membri della tribù, perché essi sapevano che vivere con il rancore significa vivere avvelenati, significa avere crepe sociali aperte come ferite sanguinanti, che prima o poi si manifesteranno come vendetta, punizione o tortura. Una distruzione assicurata e un peso che non lascia vivere. In queste tribù indigene non vi erano molti assassinati, poiché si agiva per mezzo del perdono. (fonte: "Uccidere o Perdonare? Punire o Riconciliare? Due tipi di epifania che conducono a diversi tipi di vita", di Alberto José Varela")

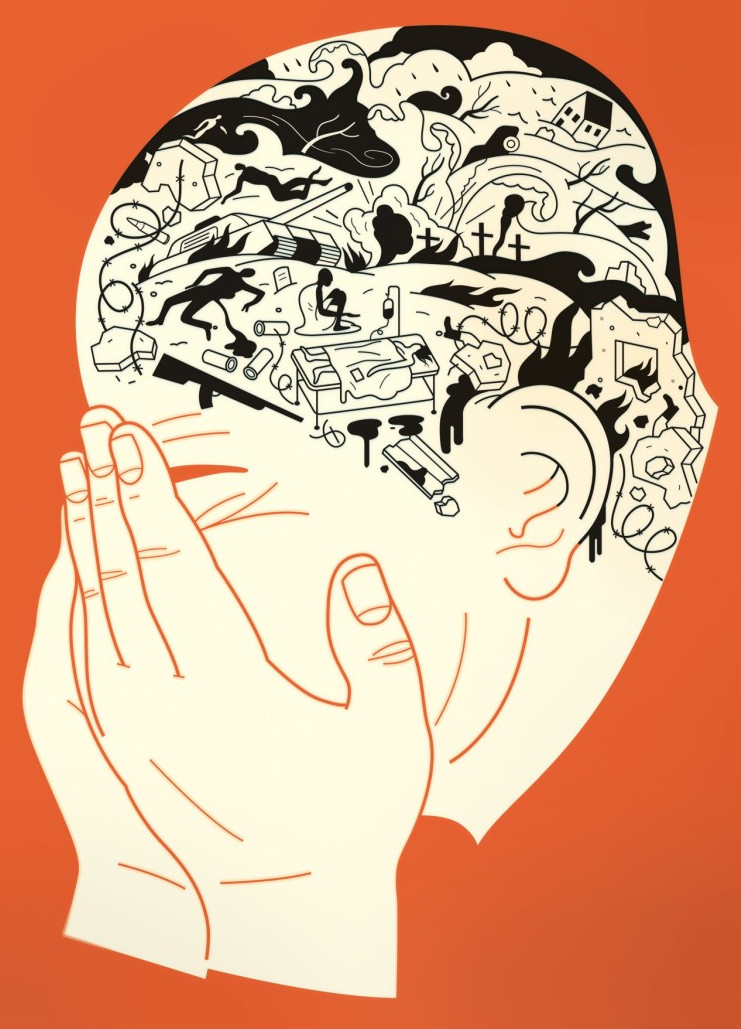

A tal proposito, ho letto un bellissimo articolo di psicologia di Rita Nannelli, pubblicato sulla rivista Nuovo Consumo di dicembre 2016, da pag. 22 a pag. 25, che tratta degli effetti del perdono da un punto di vista scientifico: in calce lo riporto integralmente, perché merita, insieme ad un'intervista ad Adrian Fabris, docente di Filosofia Morale all'Università di Pisa, e ad un altro interessante articolo di Barbara Autuori. Presumo di non contravvenire alla volontà degli autori dando diffusione dei loro articoli, in quanto il numero in questione di "Nuovo Consumo" è già stato venduto e disponibile online gratuitamente per tutti sul sito della rivista. In sintesi, perdonare fa bene, fa proprio bene, ci fa vivere meglio, mentre i rancori sono un veleno per il corpo e per l'anima.

Come dicono un paio di frasi piene di significato, spesso citate in Rete (ed erroneamente attribuite alla Bibbia, in realtà la fonte non è nota):

«Perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu»

«Chi non sa perdonare spezza il ponte sul quale egli stesso dovrà passare»

Sul tema dell'Amore e del Perdono, scrissi un paio di poesie nell'aprile 2015, riportate su galgani.it:

Porgi l'altra guancia

Per un Amore

sempre vincitore,

tutto è benvenuto,

anche uno schiaffo bruto:

diffidenza e malafede

vanno incontro a chi crede

in indulgenza e carità

per l'altrui felicità,

o nella compassione

che d'ogni afflizione

è umilmente curativa,

per il cuor educativa.

Porgere l'altra guancia

è spezzare la lancia

del disprezzo e del male

con un Amore reale,

sempre efficace,

coraggioso e audace,

nell'infonder Pace.

(Francesco Galgani, 1 aprile 2015)

Ama il prossimo tuo

«Vivi e lascia vivere»

già basterebbe,

non sentirsi così ganzi

da «scagliar la prima pietra»

ancor meglio sarebbe,

ma non giudicar strano,

schifoso,

o peggio ancor dannoso,

per paura,

non conoscenza,

o altrui miscredenza,

è virtù rara,

di odio ignara.

«Ama il prossimo tuo,

come te stesso»,

nasce dal cuore

senza compromesso:

non disprezzare,

«l'altra guancia» dare,

con puro amare,

è cuore accogliente,

speranza vivente,

fede sincera,

compassione vera.

(Francesco Galgani, 22 aprile 2015)

Per quale motivo siamo di passaggio in questo mondo? Secondo me, siamo in questo pianeta per allenarci ad Amare, per sviluppare Compassione. Collegato a questo tema, ho scritto l'articolo "Il potere della preghiera e della meditazione: una prospettiva scientifica interreligiosa", nel quale affermo che: «Compassione significa allargare il più possibile la propria vita comprendendo all'interno di essa anche gli altri, andando il più possibile oltre il proprio microcosmo. Siamo tutti collegati in una rete di inter-dipendenza, quindi il male che facciamo agli altri lo facciamo anche a noi stessi, il bene che facciamo agli altri lo facciamo anche a noi stessi: sebbene da un punto di vista strettamente razionale una tale comprensione sia difficile ma comunque possibile (riflettendo sul principio di causa ed effetto che regola tutto l'universo), a un livello più concreto, più quotidiano, il modo più diretto e più pratico per arrivare ad un tale modo di vivere compassionevole parte con la preghiera».

Desiderare il bene di chi ci fa, o ci ha fatto, del male. Non dar troppo peso ai torti e alle ragioni, perché sono una trappola. Pregare per la felicità di chi ci crea sofferenza. Questi pochi esempi mostrano un modo di esistere, di essere al mondo, di vivere, che fa del bene a noi e lo fa anche agli altri. Anzi, il vero cambiamento personale e sociale per un mondo migliore passa proprio da qui. Secondo me, sarebbe importante tenere a mente che chi crea sofferenza è perché è a sua volta sofferente. Quando abbandoniamo l'attaccamento ai nostri rancori, stiamo facendo innanzitutto qualcosa di buono per noi stessi.

Segue l'articolo di Rita Nannelli, pubblicato sulla rivista Nuovo Consumo di dicembre 2016 da pag. 22 a pag. 25: buona lettura!

Scuse accettate

Imperativo etico, comandamento evangelico, strategia dell’evoluzione della specie che mi fa stare meglio, nel corpo e nell’anima, rispetto all’idea fissa del torto subito e dei propositi di vendetta. Il perdono, secondo neuroscienziati, filosofi, psicologi e sociologi, toccasana per chi lo concede e per chi lo chiede, ma anche per la società. Purché sia autentico e non solo a Natale.

di Rita Nannelli

In questo blog ho trattato più volte di alimentazione da molteplici punti di vista. Ormai, come individui e come specie, non ci rimane più molto tempo per fare l'unica scelta sensata per salvare sia noi stessi, sia l'intero pianeta, da un'apocalisse certa dovuta alle nostre abitudini alimentari. Non possiamo aspettare vent'anni... o cambiamo abitudini scegliendo una dieta non-violenta e compassionevole, astenendoci dalle brute barbarie a cui la nostra società ci ha abituati, o periamo. Come già segnalato dal

In questo blog ho trattato più volte di alimentazione da molteplici punti di vista. Ormai, come individui e come specie, non ci rimane più molto tempo per fare l'unica scelta sensata per salvare sia noi stessi, sia l'intero pianeta, da un'apocalisse certa dovuta alle nostre abitudini alimentari. Non possiamo aspettare vent'anni... o cambiamo abitudini scegliendo una dieta non-violenta e compassionevole, astenendoci dalle brute barbarie a cui la nostra società ci ha abituati, o periamo. Come già segnalato dal

Se mangi carne, pesce, latte, uova o derivati perché ti piacciono, pensi davvero che appagare la tua lingua vale più della tua vita e di quella di tutti noi? Se non l'hai ancora visto, ti consiglio di vedere il

Se mangi carne, pesce, latte, uova o derivati perché ti piacciono, pensi davvero che appagare la tua lingua vale più della tua vita e di quella di tutti noi? Se non l'hai ancora visto, ti consiglio di vedere il  «Così come abbiamo cercato di porre fine al razzismo e al sessismo, possiamo anche provare a far finire lo specismo.

«Così come abbiamo cercato di porre fine al razzismo e al sessismo, possiamo anche provare a far finire lo specismo. In alcune antiche tribù africane, quando qualcuno uccideva un’altra persona, non veniva rinchiuso da nessuna parte, veniva invece consegnato alla famiglia della vittima, legato e immobilizzato dentro a un barca. Nel momento in cui la barca navigava nella parte più profonda del fiume, la famiglia doveva decidere se gettare l’assassino nel fiume o meno. Potevano scegliere di perdonare subito, ma se preferivano la punizione, allora lo gettavano nel fiume per farlo affogare. Quando questo succedeva, la famiglia aveva allora la seconda opportunità di perdonare, anche se con pochi secondi per decidere, prima che questi affogasse, ed erano proprio i bambini a chiedere che venisse salvato. Se in quel momento si gridava "Perdono!", uno dei membri si gettava nel fiume per salvarlo, e non si limitava semplicemente a tagliare le corde per salvarlo e tirarlo fuori dall’acqua, ma lo aiutava anche a salire sulla barca, per ricevere il perdono di tutta la famiglia. Questa antica pratica indigena garantiva una salute mentale ed emozionale nei membri della tribù, perché essi sapevano che vivere con il rancore significa vivere avvelenati, significa avere crepe sociali aperte come ferite sanguinanti, che prima o poi si manifesteranno come vendetta, punizione o tortura. Una distruzione assicurata e un peso che non lascia vivere. In queste tribù indigene non vi erano molti assassinati, poiché si agiva per mezzo del perdono. (fonte: "

In alcune antiche tribù africane, quando qualcuno uccideva un’altra persona, non veniva rinchiuso da nessuna parte, veniva invece consegnato alla famiglia della vittima, legato e immobilizzato dentro a un barca. Nel momento in cui la barca navigava nella parte più profonda del fiume, la famiglia doveva decidere se gettare l’assassino nel fiume o meno. Potevano scegliere di perdonare subito, ma se preferivano la punizione, allora lo gettavano nel fiume per farlo affogare. Quando questo succedeva, la famiglia aveva allora la seconda opportunità di perdonare, anche se con pochi secondi per decidere, prima che questi affogasse, ed erano proprio i bambini a chiedere che venisse salvato. Se in quel momento si gridava "Perdono!", uno dei membri si gettava nel fiume per salvarlo, e non si limitava semplicemente a tagliare le corde per salvarlo e tirarlo fuori dall’acqua, ma lo aiutava anche a salire sulla barca, per ricevere il perdono di tutta la famiglia. Questa antica pratica indigena garantiva una salute mentale ed emozionale nei membri della tribù, perché essi sapevano che vivere con il rancore significa vivere avvelenati, significa avere crepe sociali aperte come ferite sanguinanti, che prima o poi si manifesteranno come vendetta, punizione o tortura. Una distruzione assicurata e un peso che non lascia vivere. In queste tribù indigene non vi erano molti assassinati, poiché si agiva per mezzo del perdono. (fonte: "